随着纳米科技的飞速发展,纳米新材料的研制开发已成为各国优先发展的战略方向。由于纳米材料的生产制备往往工艺复杂、条件严苛,导致许多纳米材料的价格昂贵,这限制了其规模生产和实际应用;因此,开发利用低成本的纳米材料具有重要意义。黏土矿物是我国重要的矿产资源,也是储量丰富、廉价易得的天然纳米物质,通常具有纳微米结构、大比表面积、可交换阳离子、强表面反应性等特征。为此,实现黏土矿物资源的高值利用具有重要经济效益,其主要途径是开发各种基于黏土矿物的纳米功能材料。目前,研究者们多关注黏土矿物的纳微米结构特征及相关应用(如作吸附剂、载体、模板等),对于其元素属性关注相对较少。事实上,黏土矿物是多种元素(如硅)在自然界的重要载体。因此,如何有机地结合黏土矿物的微观结构特征和元素载体属性,研制新型高效的功能纳米材料,是兼具科学意义和经济价值的重要问题。

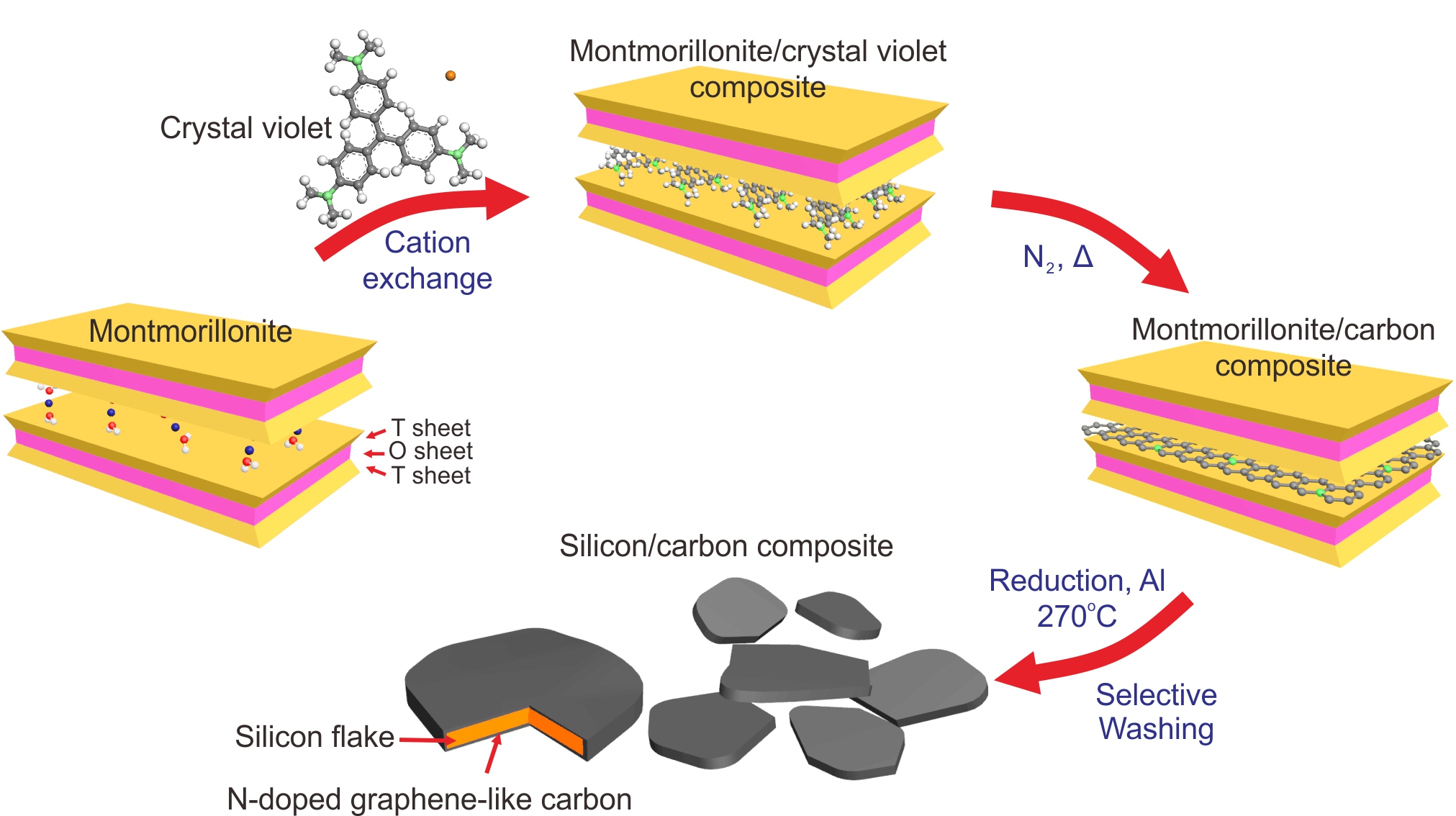

据此,中国科学院广州地球化学研究所/矿物学与成矿学重点实验室朱润良研究员和陈情泽博士等人综合利用黏土矿物纳米结构、纳米限域反应、模板作用、硅元素载体功能等特征,提出了从有机黏土到硅/碳纳米复合材料的原位制备策略。该策略直接以吸附染料后的有机蒙脱石为前驱体,采用高温碳化和低温铝热还原,成功制备了硅/氮掺杂类石墨烯复合材料。碳化过程中,蒙脱石将吸附在层间的结晶紫原位转化为氮掺杂类石墨烯碳片层;铝热还原过程中,生成的碳片层一方面作为模板,诱导生成的硅纳米晶慢慢长成板层状结构,另一方面起到屏障作用,隔离新生成的硅纳米晶,防止其团聚。所得复合材料具有较大的比表面积(153 m2 g?1)和多级孔结构(微孔、介孔和大孔),呈现出氮掺杂类石墨烯碳片层包裹纳米硅的板层状形貌。将所得硅/碳纳米复合材料作为锂离子电池负极材料时显示出优异的电化学储锂性能,在大电流密度1.0 A g?1下循环240次后,比容量仍保持为1138 mAh g?1,远大于纯硅的比容量(468 mAh g?1)。该工作通过原位生成碳片层,有效避免了外加碳材料导致的与硅接触不良以及分布不均匀等问题,简化了传统制备过程,为高性能锂离子电池硅基负极材料的规模化制备提供了理论支撑,同时为黏土矿物资源的高值利用提供了新思路。

图1 从有机黏土到硅/碳纳米复合材料的制备示意图

该研究得到国家自然基金(41572031)、国家“万人计划”青年拔尖人才和广东省“特支计划”科技创新领军人才(2017TX04Z243)等项目的支持,研究成果发表在NI期刊《Chemical Communications》上。

论文信息: Chen QZ, Zhu RL, He QZ, Liu SH, Wu DC, Fu HY, Du J, Zhu JX, He HP. In situ synthesis of a silicon flake/nitrogen-doped graphene-like carbon composite from organoclay for high-performance lithium-ion battery anodes [J]. Chemical Communications, 2019, 55: 2644-2647.

论文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/CC/C8CC10036E#!divAbstract